Ihr Warenkorb ist gerade leer!

Mindestlohn-Update bis 2027: Alle Fakten, Folgen und Pflichten für Arbeitgeber und Arbeitnehmer

Mehr Geld für Millionen Beschäftigte, mehr Pflichten für Unternehmen: Ab 2026 gelten 13,90 Euro, ab 2027 14,60 Euro Mindestlohn. Dieser Beitrag zeigt Auswirkungen auf Löhne, Minijobs und Kosten – mit Praxis-Check für Zeiterfassung, Dokumentation und Kontrollen sowie der Einordnung zur 15-Euro-Debatte..

Mindestlohn 2027 – Das Wichtigste auf einen Blick

- Erhöhung: 13,90 € ab 01.01.2026, 14,60 € ab 01.01.2027

- Gremium: Beschluss der Mindestlohnkommission, Umsetzung durch Bundesregierung

- Reichweite: Rund 6 Mio. Beschäftigte betroffen

- Ausnahmen: u. a. Auszubildende, Ehrenamtliche, Selbstständige, bestimmte Praktika

- Folgen: Effekte auf Minijobs (Verdienstgrenzen), Arbeitgeberkosten, Dokumentations- und Kontrollpflichten

Entwicklung des gesetzlichen Mindestlohns

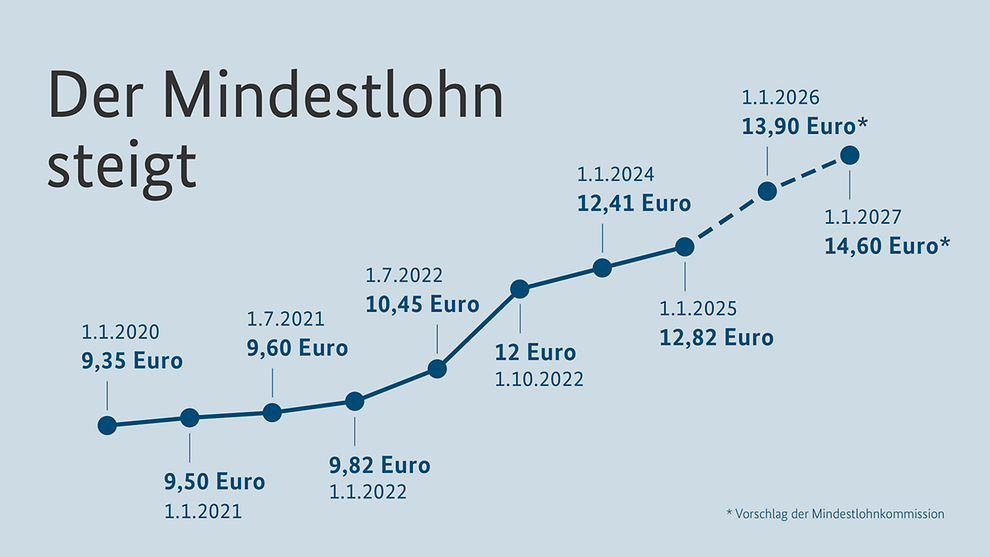

Der gesetzliche Mindestlohn wurde in Deutschland im Jahr 2015 eingeführt und lag damals bei 8,50 Euro pro Stunde. Seitdem wurde er regelmäßig angepasst und hat sich Schritt für Schritt deutlich erhöht. Die Grafik der Bundesregierung zeigt den zeitlichen Verlauf des Mindestlohns vom 01.01.2020 bis 01.01.2027:

Politische Debatten um die Höhe des Mindestlohns

Seit seiner Einführung 2015 wird über die Höhe des Mindestlohns regelmäßig gestritten. Gewerkschaften fordern seit Jahren eine Grenze von mindestens 15 Euro, um steigende Lebenshaltungskosten abzufedern. Arbeitgeberverbände warnen dagegen vor höheren Belastungen, besonders für kleine Betriebe. Mit 14,60 Euro ab 2027 hat die Mindestlohnkommission einen Kompromiss gefunden – oberhalb der Arbeitgebervorschläge, aber unterhalb der Gewerkschaftsforderungen.

Deutschland im europäischen Vergleich

Im europäischen Vergleich gehört Deutschland mit den beschlossenen 14,60 Euro ab 2027 zur Spitzengruppe der Mindestlohnländer.

- Länder wie Luxemburg (ca. 15,50 Euro) und Irland (über 13 Euro) liegen ähnlich hoch oder darüber.

- Frankreich bewegt sich 2025 bereits bei knapp 12 Euro, mit automatischen Anpassungen an die Inflation.

- In osteuropäischen Ländern wie Bulgarien oder Rumänien liegt der Mindestlohn dagegen teils unter 5 Euro.

Damit zeigt sich: Deutschland rückt im EU-Vergleich in die obere Liga auf, ohne jedoch das absolute Topniveau (Luxemburg) zu erreichen. Zugleich verdeutlicht die große Spannbreite in Europa, wie unterschiedlich die wirtschaftlichen Voraussetzungen in den Mitgliedsstaaten sind.

Wer profitiert von der Mindestlohnerhöhung?

Von der Mindestlohnerhöhung profitieren vor allem Beschäftigte im Niedriglohnsektor. Für Vollzeitkräfte bedeutet die Steigerung auf 14,60 Euro ab 2027 ein monatliches Plus von bis zu 300 Euro. Besonders stark betroffen sind Frauen, da sie überdurchschnittlich häufig in Branchen mit geringem Stundenlohn arbeiten – etwa im Handel, in der Pflege oder im Dienstleistungssektor. Auch in Ostdeutschland ist der Anteil der Beschäftigten mit Mindestlohn deutlich höher, sodass die Erhöhung hier einen spürbaren Effekt hat. Teilzeitkräfte zählen ebenfalls zu den Gewinnern, da ihr Lohnniveau proportional steigt. Laut dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) profitieren rund sechs Millionen Beschäftigte in Deutschland von der Erhöhung.

Wie stark sich die Erhöhung auf den Monatsverdienst auswirkt, zeigt ein einfaches Rechenbeispiel für eine Vollzeitkraft mit 40 Wochenstunden:

| Jahr | Mindestlohn | Monatsarbeitszeit | Monatsverdienst (brutto) |

| 2025 | 12,41€ | 173 Std. | 2.147 € |

| 2026 | 13,90€ | 173 Std. | 2.405 € |

| 2027 | 14,60€ | 173 Std. | 2.526 € |

Damit steigt der Bruttolohn zwischen 2025 und 2027 um rund 380 Euro pro Monat – ein Plus von etwa 18 %. Besonders Beschäftigte im Niedriglohnbereich profitieren deutlich von dieser Anpassung.

Minijobbern

Für Minijobber bringt die Anpassung direkte Folgen mit sich: Steigt der Mindestlohn, muss auch die Verdienstgrenze nach oben angepasst werden, damit weiterhin ein monatlicher Zuverdienst ohne Sozialabgaben möglich bleibt. Lag die Grenze zuletzt bei 538 Euro, könnte sie bis 2027 auf rund 600 Euro steigen. Arbeitgeber müssen daher ihre Minijob-Verträge prüfen und gegebenenfalls anpassen.

Informationen zur jeweils gültigen Verdienstgrenze stellt die Minijob-Zentrale bereit.

Aufstocker und Bürgergeld-Empfänger

Auch Empfänger von Bürgergeld, die zusätzlich arbeiten, sind betroffen. Zwar steigt ihr Einkommen durch den höheren Stundenlohn, gleichzeitig sinken aber ihre staatlichen Leistungen, da das Bürgergeld anrechnungsfähig ist. Für viele sogenannte Aufstocker verbessert sich die finanzielle Situation daher nur begrenzt. Kritiker bemängeln, dass die Erhöhung des Mindestlohns allein nicht ausreicht, um Menschen dauerhaft aus dem Leistungsbezug zu holen.

Welche Branchen trifft die Erhöhung besonders hart?

Die Anhebung des gesetzlichen Mindestlohns auf 14,60 Euro ab 2027 sorgt in vielen Betrieben für steigende Personalkosten. Besonders stark betroffen sind Branchen, in denen traditionell niedrige Löhne gezahlt werden oder ein hoher Anteil an Minijobs und Teilzeitbeschäftigten besteht. Für kleine und mittlere Unternehmen bedeutet das oft eine zusätzliche wirtschaftliche Herausforderung.

Steigende Kosten und Preisdruck im Mittelstand

Am stärksten wirkt sich die Erhöhung in personalintensiven Branchen aus. Dazu zählen vor allem:

- Gastronomie und Hotellerie: Viele Beschäftigte arbeiten hier im Service, in der Küche oder im Housekeeping zum bisherigen Mindestlohn. Die Kostensteigerung kann je nach Betriebsgröße mehrere tausend Euro pro Jahr betragen.

- Pflege und Sozialdienste: Obwohl der Pflegemindestlohn in einigen Bereichen höher liegt, greifen die neuen Sätze bei Hilfstätigkeiten und in kleineren Einrichtungen. Für Träger ohne staatliche Refinanzierung steigen die Ausgaben erheblich.

- Einzelhandel und Logistik: Verkäufer, Kassierer und Lagerhelfer zählen bundesweit zu den größten Gruppen im Niedriglohnsektor. Steigende Löhne erhöhen hier den Druck auf Margen und Preise.

- Reinigungsgewerbe und Gebäudemanagement: Diese Branche beschäftigt viele geringfügig Angestellte. Höhere Stundenlöhne wirken sich direkt auf Dienstleistungsverträge aus – vor allem bei öffentlichen Ausschreibungen mit festen Budgets.

- Land- und Forstwirtschaft: Saisonarbeiter und Erntehelfer erhalten künftig ebenfalls höhere Vergütungen, was besonders kleinere Betriebe spüren werden.

Neben den Lohnkosten steigen häufig auch indirekte Ausgaben – etwa Sozialversicherungsbeiträge, Zuschläge oder Lohnnebenkosten. Unternehmen müssen ihre Kalkulationen daher frühzeitig anpassen, um wirtschaftlich zu bleiben.

Strategien, um die Mehrkosten durch Mindestlohn auszugleichen

Die Lohnerhöhung bedeutet nicht zwangsläufig, dass Betriebe Verluste hinnehmen müssen. Mit einer gezielten Strategie können viele Unternehmen die finanziellen Effekte abfedern oder sogar positive Effekte erzielen.

1. Effizienz steigern und Prozesse digitalisieren

Durch digitale Zeiterfassung, automatisierte Abrechnungen oder optimierte Schichtplanung lassen sich Verwaltungs- und Personalkosten deutlich senken. Besonders kleinere Betriebe profitieren, wenn sie Routinetätigkeiten digital abbilden und Arbeitszeiten transparent dokumentieren.

2. Preise behutsam anpassen

Kleinere Preisanpassungen sind oft unvermeidlich, sollten aber transparent kommuniziert werden. Kunden zeigen in der Regel Verständnis, wenn Preissteigerungen mit fairer Bezahlung und sozialer Verantwortung begründet werden.

3. Personal gezielt einsetzen

Eine kluge Dienst- und Schichtplanung kann Leerlaufzeiten vermeiden. Unternehmen sollten prüfen, ob Aufgaben klar verteilt sind und produktive Arbeitszeiten bestmöglich genutzt werden.

4. Qualifikation fördern

Investitionen in Weiterbildung steigern die Leistungsfähigkeit der Mitarbeitenden. Wer besser qualifiziert ist, kann mehr Verantwortung übernehmen – das erhöht langfristig die Produktivität und rechtfertigt höhere Löhne.

5. Förderprogramme und Steuererleichterungen nutzen

Gerade im Mittelstand gibt es staatliche Programme zur Digitalisierung oder Prozessoptimierung. Diese können helfen, höhere Lohnkosten indirekt auszugleichen.

Was Arbeitgeber jetzt beachten müssen

Mit der Anhebung des gesetzlichen Mindestlohns auf 14,60 Euro ab 2027 steigen nicht nur die Löhne, sondern auch die organisatorischen Anforderungen für Unternehmen. Arbeitgeber müssen sicherstellen, dass sie die neuen Vorgaben rechtzeitig umsetzen, korrekt dokumentieren und die internen Prozesse anpassen. Besonders in kleinen und mittleren Betrieben ist jetzt Aufmerksamkeit gefragt – Verstöße können teuer werden.

Zeiterfassung und Dokumentationspflichten

Die wichtigste Grundlage zur Einhaltung des Mindestlohns ist eine vollständige und nachvollziehbare Arbeitszeiterfassung.

Nach § 17 Mindestlohngesetz (MiLoG) gilt die Dokumentationspflicht vor allem für folgende Gruppen:

- Minijobber

- Beschäftigte in sogenannten „besonders überwachungspflichtigen Branchen“ (z. B. Bau, Gastronomie, Transport, Gebäudereinigung, Pflege, Landwirtschaft)

Für diese Mitarbeiter müssen Beginn, Ende und Dauer der täglichen Arbeitszeit innerhalb von sieben Tagen erfasst und mindestens zwei Jahre lang aufbewahrt werden.

Digitale Systeme – etwa Zeiterfassungs-Apps oder Excel-Vorlagen – vereinfachen die Umsetzung erheblich.

Unternehmen sollten außerdem prüfen, ob Pausen, Zuschläge und Überstunden korrekt abgebildet sind. Eine fehlerhafte Zeiterfassung kann bei einer Kontrolle schnell den Verdacht einer Unterbezahlung begründen.

Tipp: Nutzen Sie eine digitale Zeiterfassung oder unsere Excel-Vorlage zur Arbeitszeiterfassung, um gesetzeskonform und effizient zu dokumentieren.

Auftraggeberhaftung bei Subunternehmen

Wer Subunternehmer oder Dienstleister beauftragt, haftet nach § 13 MiLoG mit, wenn diese ihren Beschäftigten den gesetzlichen Mindestlohn nicht zahlen.

Diese sogenannte Auftraggeberhaftung betrifft insbesondere Unternehmen aus Bau, Logistik, Reinigung und Gastronomie, die regelmäßig Fremdfirmen einsetzen.

Das bedeutet:

Selbst wenn der eigene Betrieb korrekt zahlt, kann ein Verstoß eines beauftragten Dienstleisters zu Bußgeldern oder Haftungsansprüchen führen.

Um dieses Risiko zu vermeiden, sollten Auftraggeber:

- Subunternehmer sorgfältig auswählen und Vertragsklauseln zur Einhaltung des Mindestlohns aufnehmen,

- regelmäßig Nachweise (z. B. Lohnabrechnungen, Selbstauskünfte) einfordern,

- die Einhaltung stichprobenartig kontrollieren.

Gerade öffentliche Auftraggeber und große Unternehmen erwarten inzwischen, dass auch kleine Betriebe ihre Lieferketten und Dienstleister nachweisen können.

Kontrolle des Mindestlohns durch den Zoll und mögliche Sanktionen

Die Einhaltung des Mindestlohngesetzes wird in Deutschland durch die Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) beim Zoll überprüft.

Kontrollen erfolgen regelmäßig und können unangekündigt stattfinden. Dabei prüfen die Beamten:

- Lohnabrechnungen und Arbeitszeitnachweise

- Beschäftigungsverhältnisse von Minijobbern oder Teilzeitkräften

- Zahlungseingänge auf Konten der Arbeitnehmer

Verstöße gegen das Mindestlohngesetz können schwerwiegende Folgen haben:

- Geldbußen bis zu 500.000 Euro,

- Ausschluss von öffentlichen Aufträgen,

- Rückforderungen und Nachzahlungen.

Unternehmen sollten daher klare Verantwortlichkeiten festlegen – etwa, wer für die Zeiterfassung, Abrechnung und Kontrolle zuständig ist.

Ein internes Compliance-Konzept schützt vor Bußgeldern und stärkt zugleich das Vertrauen von Mitarbeitern und Geschäftspartnern.

Checkliste: Mindestlohn einhalten 2026/2027

Wer sicherstellen möchte, dass alle rechtlichen Vorgaben erfüllt sind, sollte regelmäßig prüfen, ob die eigenen Abläufe den aktuellen Anforderungen entsprechen.

Unsere Checkliste „Mindestlohnvorgabe 2026/2027“ hilft Schritt für Schritt bei der Umsetzung – von der Zeiterfassung über die Lohnabrechnung bis hin zur Auftraggeberhaftung.

Chancen durch faire Löhne und mehr Kaufkraft

Die Erhöhung des Mindestlohns bedeutet für Arbeitgeber nicht nur höhere Kosten, sondern auch neue Chancen. Faire Löhne stärken die Zufriedenheit und Bindung der Beschäftigten – gerade in Zeiten des Fachkräftemangels ein entscheidender Vorteil. Wer angemessen bezahlt, gewinnt leichter qualifiziertes Personal und reduziert Fluktuation sowie Einarbeitungskosten.

Zugleich profitieren viele Branchen mittelbar von einer höheren Kaufkraft. Wenn Millionen Beschäftigte mehr Geld zur Verfügung haben, steigt die Nachfrage nach Gütern und Dienstleistungen. Davon profitieren insbesondere Handel, Gastronomie und regionale Anbieter. Höhere Löhne können somit einen konjunkturellen Impuls auslösen und langfristig zu stabileren Umsätzen beitragen.

Unternehmen, die die Lohnerhöhung als Teil ihrer Arbeitgebermarke kommunizieren und faire Bezahlung aktiv betonen, stärken ihr Image und positionieren sich glaubwürdig als verantwortungsbewusster Betrieb. So wird aus einer gesetzlichen Pflicht eine wirtschaftliche Chance.

Fazit

Der gesetzliche Mindestlohn von 14,60 Euro ab 2027 bringt Millionen Beschäftigten in Deutschland spürbar mehr Geld. Besonders Arbeitnehmer im Niedriglohnsektor, Teilzeitkräfte und Minijobber profitieren von der Erhöhung, da sie monatlich mehrere Hundert Euro zusätzlich verdienen können. Das stärkt die Kaufkraft, reduziert soziale Ungleichheit und schafft für viele Beschäftigte mehr finanzielle Sicherheit.

Für Arbeitgeber bedeutet die Anpassung jedoch auch steigende Personalkosten und zusätzliche organisatorische Anforderungen. Lohnabrechnungen, Arbeitsverträge und Zeiterfassungssysteme müssen rechtzeitig überprüft und angepasst werden, um Nachzahlungen und Bußgelder zu vermeiden. Besonders kleine und mittlere Unternehmen sollten frühzeitig kalkulieren, wie sich die höheren Stundenlöhne auf ihre Preisgestaltung, Margen und Personalplanung auswirken.

Gleichzeitig bietet die Lohnerhöhung auch Chancen: Faire Bezahlung stärkt das Vertrauen der Beschäftigten, fördert die Motivation und kann ein wichtiger Faktor im Wettbewerb um Fachkräfte sein. Unternehmen, die ihre Prozesse modernisieren, digitale Lösungen einsetzen und ihre Arbeitgebermarke mit fairen Löhnen verbinden, positionieren sich langfristig stabiler am Markt.

Kurz gesagt: Der Mindestlohn ist mehr als eine gesetzliche Pflicht – er ist ein strategischer Hebel für nachhaltiges Wirtschaften und soziale Verantwortung. Wer die Erhöhung frühzeitig in seine Planung integriert, kann Risiken minimieren und die positiven Effekte für Betrieb und Mitarbeitende bestmöglich nutzen.

FAQ

Der gesetzliche Mindestlohn steigt zum 1. Januar 2026 auf 13,90 Euro pro Stunde und ab dem 1. Januar 2027 auf 14,60 Euro. Damit erhalten Millionen Beschäftigte in Deutschland spürbar mehr Geld.

Die Höhe des Mindestlohns legt die Mindestlohnkommission fest. In diesem Gremium sitzen Vertreter von Arbeitgeberverbänden, Gewerkschaften sowie unabhängige Experten. Der Beschluss wird anschließend per Rechtsverordnung von der Bundesregierung umgesetzt.

Anspruch auf den Mindestlohn haben grundsätzlich alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ab 18 Jahren. Ausgenommen sind:

Auszubildende

Ehrenamtlich Tätige

Selbständige

Langzeitarbeitslose in den ersten sechs Monaten einer neuen Beschäftigung

Für Minijobber wird die Verdienstgrenze an den Mindestlohn gekoppelt. Mit der Erhöhung steigen auch die zulässigen monatlichen Zuverdienstgrenzen – voraussichtlich bis auf rund 600 Euro ab 2027. Arbeitgeber müssen die Arbeitszeiten im Blick behalten, damit die Minijob-Regelung nicht überschritten wird.

Ja, aber mit Einschränkungen. Pflichtpraktika im Rahmen von Schule, Studium oder Ausbildung sind ausgenommen. Freiwillige Praktika von mehr als drei Monaten hingegen müssen nach Mindestlohn vergütet werden.

Wer Bürgergeld bezieht und zusätzlich arbeitet, bekommt zwar durch den höheren Mindestlohn mehr Lohn, allerdings werden die Einkünfte auf das Bürgergeld angerechnet. Dadurch steigt das verfügbare Einkommen nur begrenzt. Kritiker bemängeln, dass die Erhöhung alleine nicht reicht, um Aufstocker dauerhaft unabhängig vom Bürgergeld zu machen.

Unternehmen, die den Mindestlohn nicht zahlen, riskieren hohe Bußgelder bis zu 500.000 Euro. Zudem droht der Ausschluss von öffentlichen Aufträgen. Kontrolliert wird die Einhaltung durch den Zoll (Finanzkontrolle Schwarzarbeit, FKS).

Das ist derzeit offen. Die Mindestlohnkommission überprüft alle zwei Jahre die Lohnentwicklung und entscheidet dann über weitere Anpassungen. Ab 2027 könnte also erneut eine Erhöhung beschlossen werden – abhängig von Tarifabschlüssen, Inflation und wirtschaftlicher Lage.